第二回玄虹会展

第二回玄虹会展

平成二十三年三月五日(土)~六日(日)

於/京都大徳寺 芳春院

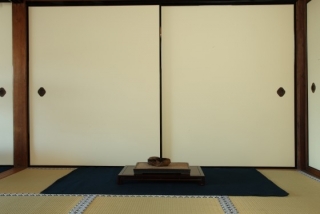

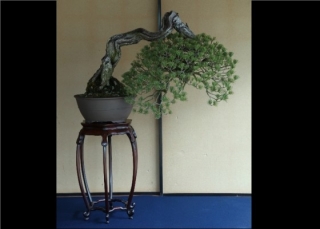

樹齢100年を越えるこの五葉松は、ひとつの根から何本もの幹が立ち、大きな“森”を表現している「根連り(ねつらなり)」という貴重な作品です。

中国中渡(約150年前)の紫泥鉢に植えられ、敢えて必要最低限の水と肥料によって抑制された“侘び味”が、枝や葉に“老生の美”を表現しています。

ゴルフ場の刈り込みのような人為的な造形美ではなく、自然と歳月がゆっくりと創り上げたものです。

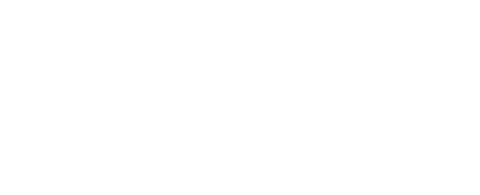

席主は、この盆栽を深遠な奥深い自然とし、春の息吹を思わせる苔と水溜り石、そして、遥か向こうの山々から雪解け水のように流れる谷間の景色を、貴船石(京都貴船神社付近で産出される石)で表現しました。

森から足下の春、そして、大自然の象徴である豊かな山容。

三点の構成で日本の風土の素晴らしさを見事に現した一席です。

三点の構成で日本の風土の素晴らしさを見事に現した一席です。

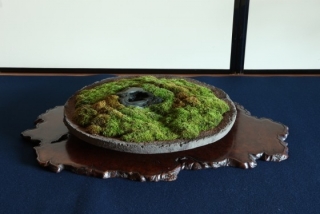

中央奥正面に飾られた一位の老大木を全てを超越した聳える神木と見立て、

そこへ誘う自然界を逍遥する人の心を表現しました。

そこへ誘う自然界を逍遥する人の心を表現しました。

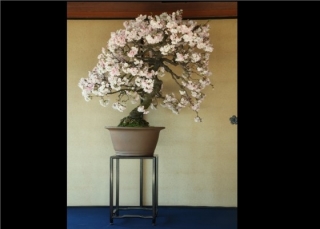

懸垂しながら命の限りに百花を咲かせる日陰ツツジは、まさに春を謳い挙げています。

その先には、水辺の杭に佇む白鷺一羽。眼を見張る程のこの木彫は、田中一光師の名作です。

花咲く樹の下に、温む水鳥。

対面は、北地の原生林さながらの蝦夷松の寄植え。

この樹は、席主と同じく信州の地でこよなく盆栽を愛し、天寿を全うされた大家、小口賢一翁(号:寉龍庵)の遺愛樹です。

その脇に置かれた笠と杖、よく見れば笠は既に長き旅で綻びています。

この作品は、席主が対面の白鷺と同じく田中一光師にその意匠も注文し、“旅の始まりと旅の終焉”と言う意を込めて二作所蔵される内のひとつです。

そして、その奥に神仙飛び交う程に峻険な山容を示す静岳石を配して、蝦夷松、笠と杖、山岳石によって“旅を彷徨い、悟りを求め、ようやく辿り着いたかと山を仰いだその向こうにあったのは、己が如何に小さきものかと教えてくれる数百年を生き抜く大樹が示すあるがままの命だった”。

席主は、草木や水鳥で“生”の究極にあるもの、静謐なる自然の中に求道の歩みを進めた先に見据えたもの。

この両者の頂きに聳える大自然を一位の巨木に象徴したのです。

舟形の鞍馬石は片山一雨翁遺愛、命名なる「飛船」です。

配する水盤は、盆栽・水石を国粋芸術として広め、苦難の時代を乗り越え、現代の斯界を切り拓いて下さった小林是空翁の旧蔵品です。

昭和を代表する二大巨人の玩蔵が、ここに初めて一席の景趣を生み出しました。

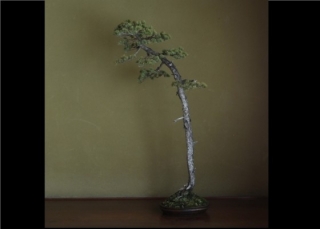

対面の五葉松は、その幹の殆どを枯らしながらも大自然と言う絶対的な存在と、闘い生き抜いた如き“老いて尚、厳たる存在を見せる龍”のような“玄なる樹”です。

この室から感得できるのは、生なる輪廻を繰り返す命(桜)、辿り着くべき“あるべき姿”(松)、そしてこの二作を繋ぐ“渡れぬ船”(鞍馬石)によって現世と彼岸を対極に、そしてこれを、ひとつのあるべき世界として具現したのです。

この座敷は、襖に鮮やかな色彩と筆致で天を舞う白鳳と地を駆ける麒麟が描かれています。

一般に龍と鳳凰の図匠が、気高いデザインとして定着していますが、麒鳳も同意的な存在として学芸的には理解されています。

「地を駆ける麒麟、天空舞う鳳凰、そして、そこを行き交う龍」との意があり、龍は空に昇り、最後は鳳凰へと化身するとのことです。

主石である古谷石 銘「獅子吼(ししく)」は、旦座する仏の教えそのものを感得する心から、芳春院ご住職が命名したものです。

格調高く、脇床の天袋に描かれた日輪が表現するように、この部屋は幽玄なる侘びた世界と言うより、“静謐にして厳なれど、典雅たる気韻を重んじ”とする席主の意が反映されたものなのです。

脇床上段の烏帽子香炉は、五摂家に因み、下段の石菖盆は、古来よりの定法に従い、室中の気の正常なるを整える為にとの思いが込められています。

極めて小さき作品ですが、そこに込められた精神は、限りなく大きく、気高いものと言えます。

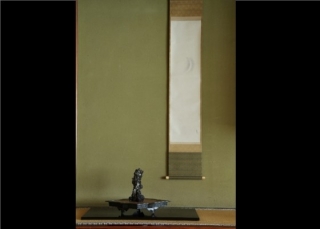

近代日本画の巨星として個人蔵も数少ない名筆速水御舟先生の掛物を配軸した斯界に於ても初めての盆栽飾りがこの一席です。

しかも、この御舟先生の作品は、近年まで尊き血流の中に秘蔵され、

美術界に於ても記録の中には存在しても、現作は戦禍の中で失われたものと云い伝えられてきたものです。

美術界に於ても記録の中には存在しても、現作は戦禍の中で失われたものと云い伝えられてきたものです。

“御舟と盆栽”、これを芳春院様の茶室に披露し、盆栽界の美意識の深さを多くの人にご理解いただく一席です。

波頭の向こうに昇る日輪、古渡(中国清代初期)の紫泥盆器に植えられた赤松の老幹。

その幹は、屈曲、懸垂し、殆どを風雪によるサバ幹としながらも、葉組は生の謳歌を示すように天へ向かって伸びようとしています。

“陽はまた昇る”と人生になぞらえての言葉が有ります。

「日出る国」としての日本。

その日輪と同じように、人もこの赤松も無垢なる心で“生きる”ことを顕現しています。

この一席は、御舟先生と言う近代日本画の宝を“用の美”として飾った初めての、そして、おそらく唯一の席となるでしょう。

掛物と盆栽の響き合う聲が迷雲亭の中に気韻として広がります。

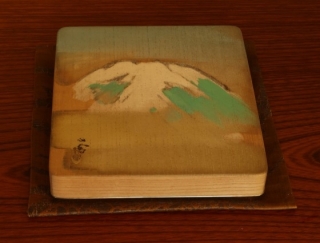

銘「不白」とあります。

頂きに雪を抱く盆山に不白と銘された意を伺えば、

“山は青山であり、常にその本質は変わらぬものです。

“山は青山であり、常にその本質は変わらぬものです。

眼前に見える雪に眼を囚われて、その本質を見失う事無きように”との言。

一塊の石が名刹の茶室に鎮座する究極の精神の一端をこの石は物語っています。

配する卓は、唐物文房卓の傑作として斯界の宝とされるものです。

「電力王、電力の鬼」と謳われた松永耳庵翁の書です。

耳庵翁(本名:松永安左ェ門)は、福沢諭吉の薫陶を受け、大正から昭和、戦後の混乱期の財界を牽引した

立志伝中の人物であり、文化人としても数多くの文物を東京国立博物館に寄贈した方です。

立志伝中の人物であり、文化人としても数多くの文物を東京国立博物館に寄贈した方です。

戦後初の叙勲対象者として勲一等の内示が下りた時、時の池田首相の内示に

「人間が人間の価値をつけるとは何事か」と、恫喝した事はあまりにも有名です。

「人間が人間の価値をつけるとは何事か」と、恫喝した事はあまりにも有名です。

文化国家として歩むべき道の混迷を続ける現代の日本に於いて、ご住職が命名した「不白」の心、

そして、耳庵翁が生きた姿勢こそ、これからの私達のあるべき姿を諭してくれているのではないでしょうか。

そして、耳庵翁が生きた姿勢こそ、これからの私達のあるべき姿を諭してくれているのではないでしょうか。

掛物の「玄妙」は“宇宙の真理を解き明かす程の深遠なる道理”の意。